di Maria Antonella Pratali

Terza puntata.

(continua la giornata del 7 maggio, arrivo ad Asmara)

Mi avventuro senza meta, cercando di tenere bene a mente il percorso fatto. Qui non c’è Google Maps che mi salva, internet non è disponibile, se non in alcune postazioni fisse che forniscono il servizio, come scoprirò nei giorni successivi.

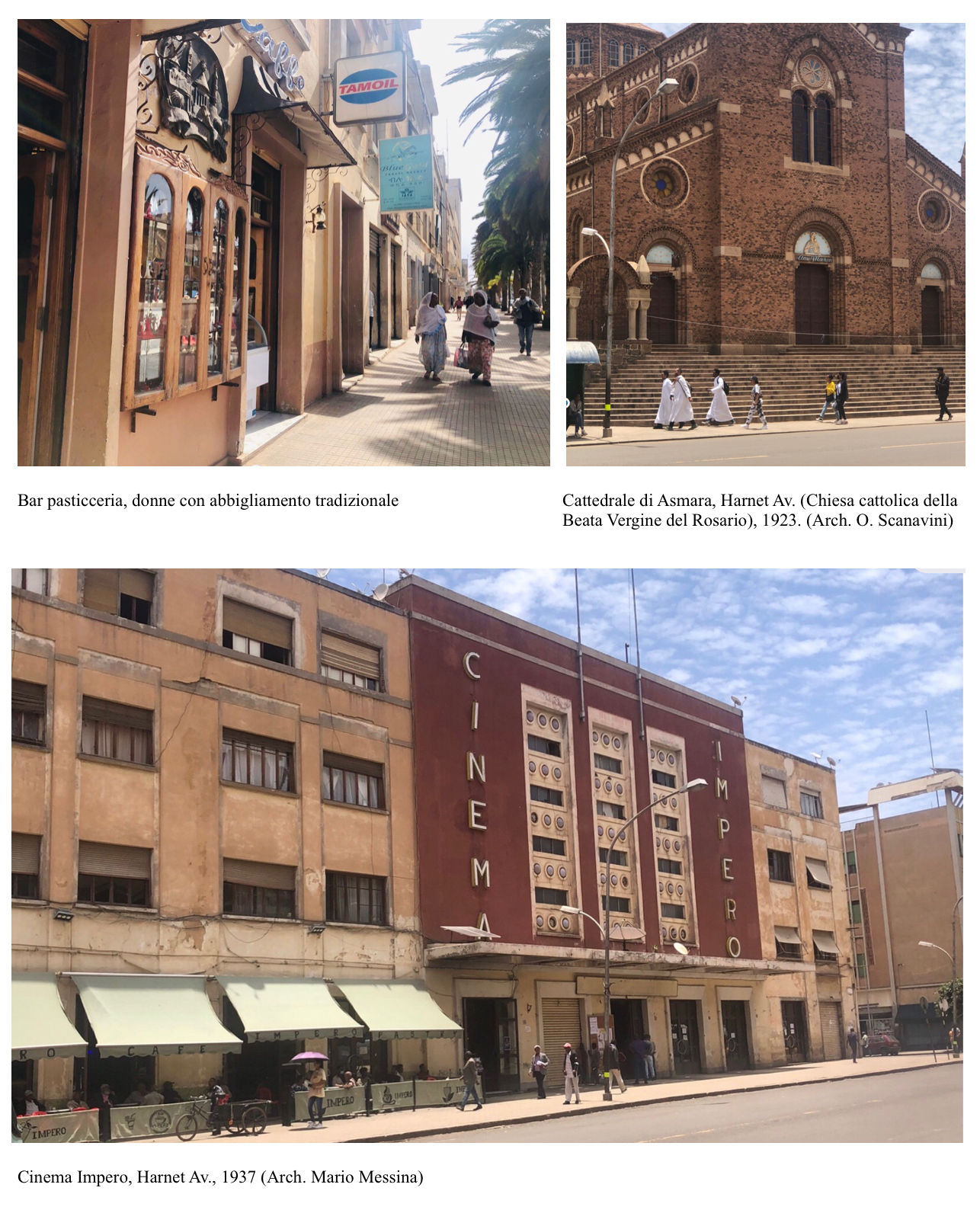

Osservando gli edifici, l’Africa sembra lontana: le insegne antiche, i cinema Art Déco, i caffè con vetrate degli anni ’30 parlano un’altra lingua, la nostra. Più che Africa, sembra l’Italia in un universo parallelo.

Davanti alla Cattedrale (cattolica), le campane dialogano con la voce del muezzin della Grande Moschea poco lontana. È un dialogo antico e pacifico, che quasi mai è possibile altrove. Eppure uno dei motivi per cui l’Eritrea subisce sanzioni è la mancata libertà di culto.

Bouganville e tagete esplodono di colori, formando fitte siepi che impediscono la vista sui giardini delle abitazioni. Quelle barriere sono un’eredità dei tempi crudeli del Derg di Menghistu, quando proteggersi dallo sguardo era questione di vita o di morte.

È quasi mezzogiorno, al bar dell’albergo trovo seduti G. e S., che sorseggiano un “macchiato”, servito in un bicchiere di vetro con manico di metallo. Saluti e abbracci di benvenuto, mi siedo con loro e mi guardo intorno. Il bar è affollato, quasi tutti consumano caffè nero o macchiato, e hanno un rapporto particolare con lo zucchero: tre, quattro, fino a sei cucchiaini in una tazza; un vero culto della dolcezza e, come apprenderò più tardi, un grande successo del diabete, molto diffuso nel Paese. Concluso l’aggiornamento reciproco e la pianificazione della giornata, ci mettiamo in marcia per la città. Gli edifici conservano un’eleganza decadente, quasi tutti reclamano una mano di vernice e qualche riparazione seria. G. ci spiega che qui un sacco di cemento può costare fino a cinque volte il prezzo che ha in Italia; non per colpa della geografia, ma delle sanzioni internazionali che rendono qualsiasi lavoro di restauro un lusso da ricchi.

La prima tappa è burocratica: al Ministero del Turismo dobbiamo ottenere i permessi per viaggiare fuori dalla capitale. G., con il suo doppio passaporto, può muoversi liberamente; noi, invece, dobbiamo chiedere l’apposita autorizzazione. Questo mi risveglia qualche ricordo di un mio antico viaggio all’interno dell’ex DDR. L’ufficio che ci accoglie è l’esatto opposto di un luogo fatto per attirare visitatori: spoglio, sbiadito, e sorvegliato da tre giovani funzionarie in perfetto stile “non scocciate, grazie”. G. parla con loro in tigrino, per noi incomprensibile, ma il linguaggio del corpo non ha bisogno di traduzione: la discussione non è delle più rilassate. Alla fine, arriva la sentenza: a Keren non possiamo andare. Motivo? Mistero. Non è vicino al confine, non è zona di tensioni, ma il “no” è granitico. Qui, i permessi sembrano decisi più dall’umore della giornata che da regole scritte. Ci viene chiesto di tornare con le fotocopie dei moduli compilati. Un negozio lì vicino può farle, ma prima dobbiamo aspettare la fine dell’ennesimo blackout. Quando la corrente torna, scattiamo come velocisti verso l’ufficio, sperando di battere sul tempo la lunga pausa pranzo. Ce la facciamo: G. riesce perfino a strappare alle tre impiegate un sorriso di commiato, che suona quasi come un premio.

(Continua. Nella prossima puntata: cattedrale ortodossa, cena in un tipico ristorante asmarino, esperienza negli Uffici dei Trasporti e delle Comunicazioni.